2014年03月03日

河津の夜桜

先週の土曜日 河津桜のライトアップを見に行ってきました。

日曜日も雨模様ということもあり、半ば強引に夜桜見物となりました。

とはいえ、着いたのは8時45分過ぎ。

それでもライトアップした河津桜の付近では皆さんカメラ片手に夜桜を撮っていました。

自分も携帯で何枚か撮りましたが、こんな程度。

ライトアップも9時半過ぎまで行っていたので、見事な河津桜を見ることが出来ました。

タグ :河津桜

2012年04月12日

三島散策 雷井戸と三島梅花藻

仕事先が三島なので、昼休みにプチ散歩

雷井戸という文字が目に入ったのでを寄ってみました。

かつては周辺住民の方の飲料用の水源として使われたそうです。

直径1.5mもある大きな井戸で、雷が落ちて出来たとも言われているそうです。

雷井戸を後にして、佐野美術館前の三島梅花藻の里に

ここで見られる三島梅花藻は柿田川にあるものを移植したそうです。

現在では三島梅花藻を源兵衛川などに移植し、原風景の再生を進めているそうです。

水はとても澄んでいて、とても気持ちがいい。

2012年03月20日

2011年02月14日

河津桜はまだ・・・

日曜日なのに仕事していたら、なんか気分転換したいなーと午後から河津桜を見に行く。

確かラジオでは、まだ一分咲とか 原木は咲いてるとか言ってたようだが・・・

着いたのは4時過ぎで、店じまい店じまい。

やはり一分咲で昨年より遅れているようだ。

案の定 店じまいをしたご婦人が駅付近と原木が咲いてるだけだよと・・・

せっかくだから 原木まで てくてくと歩いていく。

原木は開花が一番早いそうで、他の桜とは比べようがないほど咲いていました。

春はもうすぐそこまで・・・・かな

2010年12月25日

TAO のコンサート と 浅草

23日 TAOのコンサートに行ってきました。

ご縁を頂いて、初めて公演を聴いてきました。

さすがに生の迫力ある演奏、パフォーマンスに感動しました。

コンサートまでのあいだ しばし浅草寺散策

休日とあいまって沢山の人達が参拝に来ていました。

参道も新春モードになっていました。

日ごろ田舎生活をしていると、人込みは疲れてしまいます。

何度か東京に来ていましたが、今回初めてスカイツリーを見ることが出来ました。

さすがに高いです。どこからみても存在感がありました。

東京タワーと比べると、いかにも現代建築だな~と感心・・・・・

2010年09月22日

榛名神社

群馬県のビルダーさんの見学会視察の後

厳山(いわほやま) 榛名神社に寄ってきました。

山門をくぐり長い上り坂を歩くこと15分

まだ残暑の厳しい日であったが、さすがにここは涼しい。

瓶子の滝(みすずのたき) 落ちてながるる 水の音 読み人知らず

神幸殿と樹齢1000年と言われる矢立杉(左側の大杉)

武田信玄が箕輪城攻めの折、戦勝祈願に矢を立てたと伝えられています。

双龍門は、龍の彫刻や水墨画が描かれていることから双龍門と呼ばれています。

左の岩は鉾岩(ほこいわ)・別名ローソク岩とも呼ばれています。

神幸殿から双龍門までかなりの急な階段を上っていきます。

本殿と御姿岩

空を見上げるようにシャッターを押す。

御神岩を含め 大きな岩がそそり立つ。

修験者たちの修行の場でもあったらしく

あちこちで大きな岩が空を塞いでいた。

タグ :榛名神社

2010年09月21日

根津神社 祭典 からくり

9月19日に行われた根津神社の例大祭に出かけてきました。

ここのお祭りは山王祭 神田祭と あわせて江戸の三大祭りと呼ばれています。

知り合いの橘君が 天狗のからくりを操ると言うので出かけてきました。

1714年造営記念の祭礼から 神輿三基が奉納されたそうです。

その時に獅子一対も奉納されたそうです。

神社前の山車小屋にも金の獅子一対があったのもそのせいか・・・・

唯一橘君が からくり を操作しているのを撮れた場面です。

天狗を正面にしてー との声に応えて

かなり 真剣な顔してるね

役目の終えた天狗様を皆で降ろしていました。

天狗様も 暑い中ご苦労様でした

暑い中 一日ご苦労様でしたと ねぎらいのお言葉で・・・・

この天狗様のからくりの製作を担当したのが橘君です。

それ以来 操る人が橘君しかいないらしく

隔年ごとに行われるお祭りに参加しているそうです。

いいご縁をいただきましたね。

2010年08月17日

雷電神社

函南町大土肥にある雷電神社に行ってきました。

今回道路拡幅にともない、社殿を後方に移動されることになったそうです。

宮司様と区長様と移動に関しての話し合いの場にご一緒させていただきました。

もうすでに拡幅の準備されていて境内は、ごらんのとうりです。

暑い陽射しの中1時間半、神社拝殿、本殿と見させて頂くことが出来ました。

歴史を感じさせる本殿の中には、火牟須比命(ほむすびのみこと)が祀られています。

山ノ神も今は、境内の外に追いやられてます。

移転の際には、拝殿の中に祀られるそうです。

竣工は来年の2月の例大祭に間に合わせるそうで

機会があれば、移転の様子をのぞいてみたいと思います。

2010年05月31日

佐奈田霊社と原義照山主

プチ散歩 行き当たりばっ旅なノリで佐奈田霊社へ行ってきました。

それも看板屋さんの壁に取り付けてあったマップを見てここへ・・・

駐車場の看板からヤケに力はいってるなあとパチリ

ここは霊社と名乗るので神社かと思いきや、宝寿寺というお寺でもあります。

元々は、佐奈田与一を供養するお寺でありましたが、後に与一の霊を祀る

社を建立したそうです。 佐奈田与一とは・・・石橋山古戦場等をご参考に

で、善の綱の行き先は

この綱は ご本尊である佐奈田与一義忠公の像につながれていました。

今回石橋山830年祭が行われ、他の秘仏とともに公開されていました。

数々の秘仏を拝見させて頂きながら、山主であられる原義照様のお話を伺いました。

といううか、お参りしていると 車のご祈祷に来られたF母娘さんと会談されていたのに、

気軽に声を掛けていただき 本堂に上がらせていただきました。

しばしお茶を頂き 830年祭の御苦労話や沢山のよもやま話を伺う事も出来ました。

F母娘さんの御祈祷を済ませたら、潮音閣でお話をということでしばし堂内を。

写真もどうぞと言って頂いたので、珍しい孔雀明王も撮らさせて頂きました。

普段お目にかかることも出来ないそうで、佐奈田霊社の栞にも掲載されていませんでした。

F母娘さんのご祈祷も無事に終わり、潮音閣に場所をかえてお話を伺いました。

この後 山主である原義照様が着ておられた法衣や、奥の間の襖絵?等を見せて頂きながら

噺家のように語る山主のお話に、時に笑い転げ、時に耳を傾け驚き。

このお酒も830年の記念に作られたお酒で、ここにも深~いお話が・・・・。

で 終わりませんで、山主自ら茶勺や耳掻き等も作られて・・・・。

「小澤さんには 今日が初めてだから茶杓はあげないよ」なんておっしゃる。

で 「小さな耳掻きは持っていっていいよ」と頂きました。

潮音閣でお話をされる山主 原義照様です。

終始和やかに、ご縁のある方々のお話は興味深いものばかりでした。

この写真は、御一緒させて頂いたポケットさんにお借りいたしました。

実は肝心な写真が撮れていませんでした(笑)。

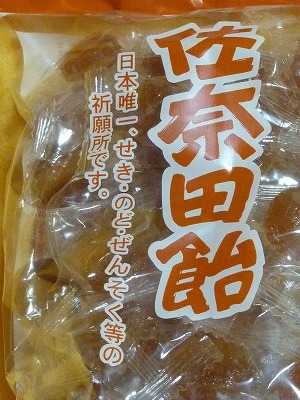

一緒におられたFお母様は、喉のご病気で山主とのご縁が出来て、良くなったそうです。

自分達も山主である原義照様とご縁を頂いたのにびっくりと感謝でした。

そして、F母娘さんにもこのご縁の橋渡しをして頂いたようなもので、感謝です。

4時間近くにわたって笑いすぎたので、帰りにのど飴と水あめを買って帰りました。

そうそう、ここは咳き、のど、喘息の祈祷所。 お後がよろしいようで・・・

2010年01月10日

湯河原 幕山に登る

初春の暖かさに誘われて 幕山公園を訪れました。

梅の香が微かに感じられる咲く花の数でしたが、それも良し。

2月の中旬には、4000本もある梅が咲き乱れるそうだ。

散策路を越え、ロッククライミングの練習をしている人達をしばらく見学。

皆さんあちらこちらで岩にへばりついていました。

今日は公園で読書のつもりで来たので、コートをはおりメガネだ、本だで重い。

梅林を過ぎてハイキングコースに入るとペースダウン。

ジグザグにコースを歩いていく、はあーはあーと。

後どれくらいだろうか、後1400m 20分か・・・

眼下の景色や、向かいの山々 鳥のさえずりを聞きながらやっとこさ頂上。

頂上に着くやタイマーが鳴る。ちょうど1時間かかりました。

さすがに頂上、天気も良く見晴らしも最高、きもちいい。

頂上より少し下の所です。頂上よりも写真が良かったのでこちらにしました。

真鶴半島や相模灘を見下したところです。その右手には初島や岩戸山?も見えたり。

また2月に来ようと思います。

2009年06月16日

浜松城

久しぶりに悪友4人で浜松に小旅行?

ホテルから見えた小さなお城に出かけました。

公園内にある天守閣までは、息を切ることもなくいざ入城。

三層目の最上階にあがる。

連子窓から犀ヶ崖古戦場辺りをうかがう。

浜松城の特徴的な野面積(のづらつみ)と呼ばれる石垣。

自然石をそのまま積み上げたような石垣です。

自然に排水できる構造と、しっかりとした技術で丈夫に出来ているそうです。

地下にある井戸。

水は命の源、戦禍に耐えるためか城内に何本かあったらしい。

今では総檜張りで、お風呂かと・・・・

2009年02月15日

春の嵐が吹き荒れて

先日の春一番らしき嵐と、この暖かさ。

河津は見頃か、風で飛ばされたか?

先週は、一部の枝しか花を見つける事が出来ませんでした。

この木にも沢山のカメラマンが群がっておりました。

メジロも沢山集まってきていました。

嵐の影響が無ければいいのですが・・・

2008年12月18日

飛行船が飛んでいました。

1週間前に空から音がするので見上げると、飛行船が飛んでいました。

少しだけワクワクしながら見上げていました。

かなり風に流されているようで、斜めに飛んでいました。

以外に低空なのか音もかなりしていました。

まるで鯨が飛んでるかのように、ゆっくりと東の空に消えていきました。

子供の頃、飛行船を走って追いかけていたのを思い出しました。

でも、なんで

ハウスなんだろう・・・・。

ハウスなんだろう・・・・。

2008年12月16日

十国峠からの夕日

久しぶりにパソコンとにらめっこ。

先だって来宮神社の帰りに十国峠に寄りました。

冬の早い日没 沈むゆく太陽を駆け足しながらの撮影でした。

ほんの少し前はまだ明るさも残っていました。

冬の弱い日差しのなか、駿河湾も静かにその時を迎えているようで。

富士山も少しだけ赤ら顔。

少し軽装過ぎたか、さむー・・・・・・・。

2008年11月17日

展示会の帰り道

横浜での展示会の帰りに中華街によりました。

今の世は、暫く来ないと浦島太郎のようです。

横浜媽祖廟の前で足が止まる。

極彩色に彩られ綺麗なので寄ってみました。

100円の入場料を払いお参りしてきました。

お昼は飲茶の食べ放題でした。

御多分にもれず、元取りしなきゃとたらふく食べました。

が 全部は食べきれませんでした。

食後、バスに揺られていざ鎌倉。

平日だというのに、かなりの人出がありました。

七五三の時期とも重なり、急な大石段を登って行く稚児の姿も。

温暖化の影響か、時期が早いのか、大銀杏の黄葉を見ることは叶いませんでした。

なんとなく黄色の紅葉が歳を重ねる度に好きになってるようで。

何故か知らないけど、八幡宮に来ると無性に見たいのが このさざれ石。

君が代に出てくる さざれ石 の意味が理解できたからなのか・・・・。

で 〆は、大仏様を見て帰途に着きました。

この時期鎌倉の名所では、ライトアップしてるようです。

ライトアップした夜の名所なんか散歩したいですね。

帰りの車窓から、富士山と江ノ島が夕日に照らされて綺麗でした。

とはいえ、この頃には日も沈んでしまいましたが・・・・。

2008年11月05日

奈良 東大寺

二月堂を後に、三月堂と四月堂との間を通り抜けるように大仏殿の方へ向いました。

普段皆さんが見学するお勧めルートとは反対です。

回廊内から撮る大仏殿も良いのですが、ここから見るの大仏殿もお気に入りのひとつです。

水面に浮かぶ中門と大仏殿 四季折々に変化する周りの景色とともに、楽しむことが出来ます。

6年前に行われた開眼法要の様子や、金色に輝く鴟尾の眩しさが思い出されます。

(開眼法要は、実際に見ることは出来ませんでしたが)

今回なんとなく南大門を見上げたら、「大華厳寺」とかかれた額がありました。

人間の記憶は曖昧なもので、さして古くないこの額の存在を忘れていたのか知らなかったのか。

で調べてみると、この文字の額が無い写真も見つかりボケでないことに安心したりして・・・。

向って左側に立つ 阿行像 の仁王様の姿を見あげます。8.4mも有るといわれるこの仁王様は、いつ見ても大きい。

上から見下ろすその姿に迫力を感じる。

しかし、日も傾き始め 南大門に光が射し込めてきたせいで、向かい合う 吽行像 はお腹だけしか見えませんでした。

当時の人達はどんな思い出この大きな建物や像を見ていただろうか?

金色に輝く大仏様を見れた人は、ほんの一握りだったのだろうか?とかとか・・・。

そういう意味で、現在の自分達は幸せだろうと思うし、その間守り続けてきたこの国の

人々に感謝したい。 と言うわけで、今回の正倉院展と奈良散策も終わり帰途に。

2008年11月04日

奈良 二月堂 散策

正倉院展を見終えて、二月堂に向かいました。

朝食のバイキングをお腹一杯に食べたせいかお昼はお粥。

雑誌 くりま に掲載された「大和の茶粥」。

絵馬堂茶屋で食べられると言う。

でもなんだか店間違えたようで龍美堂さんで行僧味噌をつまみながらを粥をほうばる。

来年は、是非 「大和の茶粥」を食したい。

食事を終えると、空の様子が変わりました。

まだ日が沈むのには時間が有るのに、雲に覆われて少し暗く肌寒く感じてきました。

二月堂から大仏殿を見下ろす時は、いつも帰りの時間が気になります。

雲間から射す 秋の光もなんとなく力無さそうです。

二月堂から正倉院や東大寺裏側に抜けるこの道は、とても絵になります。

今回も絵筆を手にした人がおられました。

自分は絵を描くことが出来ません。

仕方なくシャッターを押すことで、その風景を手に入れました。

(みやげ物にあった絵葉書のなかに見つけました。この絵は、少し下がった所から描かれています。)

そろそろ、大仏殿の方へ降りていこうと思います・・・・。

2008年11月03日

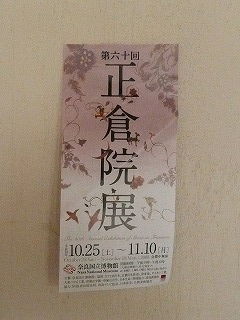

奈良 正倉院展

少し遅い朝食をとり、いざ国立博物館へ。

わざわざ日曜日を外して、駅で前売りも買いすんなり入場できるか。

テントの列が見える割にはまばらな人影。

とはいえ、運悪く入場規制。

15分くらい待って入場。

何人かのお年寄りが、耐え切れず列から離れていく。

なんとかならないのかなあ?

音声ガイドを耳にしながら約2時間。

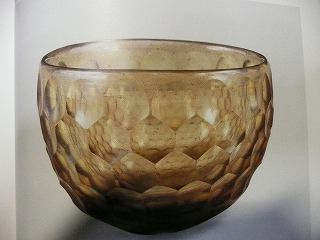

今回ササン朝ペルシャからもたらされた白瑠璃碗の保存の良さは特筆すべきものでした。

ほぼ同じ物が古墳から出土されていて展示されていましたが、その差は歴然でした。

回転する砥石で磨き上げた切子は、当時の匠達の息吹を感じさせてくれました。

今回思わず笑みがこぼれたものが2点ありました。

そのひとつが、ココ椰子の実を利用して作られた容器です。

人の顔を模して作られた物で、当時としてはかなり珍しいものであったでしょうね。

そして 紅龍と称された テンのミイラ。

解説を読むと、当時の人はこの姿を龍と考えていたのでしょうか?

それにしても、このようなものまで献上されたんですね。

そして、国家の宝物として現在に至っているのです。

この頃正倉院御物の中の工芸品の見方が変わりました。

バラバラになった物の復元や、新補された部材など。

技術や伝統などを残していく文化の素晴らしさに感服します。

こうして今年も正倉院展に来られて、感謝!感謝!です。

2008年10月30日

奈良 談山神社から飛鳥寺

長谷寺を後にして、次は談山神社に向かいました。

130段の階段を登りつめて、約160年位前に再建された本殿に到着です。

極彩色模様や彫刻などで装飾された本殿は、日光東照宮造営の手本にされたそうです。

ここで、中臣兼子(後の藤原鎌足)と中大兄皇子(後の天智天皇)が、大化の改新の談合をしたと言われています。

お決まりの写真です。

十三重の塔です。

現存する木造の十三重の塔は、世界でここだけだそうです。

檜皮葺きの屋根が幾重にも重なって、

ここ談山神社のシンボルとなっています。

日もだいぶ傾き始め、秋の日は釣る瓶落とし。

帰りに、大化の改新つながりの飛鳥寺に寄りました。

思えば、奈良や飛鳥に足を運ぶようになって30年近くたちました。

でも、ここの飛鳥大仏は1400年の間ここに座る続けているのです。それも石の台座の上に。

日本最古の大仏は、石の上にも1400年

飛鳥寺で聞いたお話です。

さてと、そろそろ宿に戻って ならまち界隈 でご飯でも・・・・・。

2008年10月28日

奈良 長谷寺にて

一年ぶりに奈良に行ってきました。

自分にとって、今年もまたここに来れたと言う一年の区切りでもあります。

一年間無事でいられたことに感謝する時でもあります。

今年は、最初に小雨の長谷寺に足を運びました。

本堂は、この登廊を一折れ、二折れするとあります。

さすがに日頃の運動不足か、一折れしては休みながら登っていきました。

舞台の骨組みを覗いてみました。

月日を重ねても 檜で組まれた舞台造りには存在感があります。

所々修復を重ねたとしても、長い年月を生き抜く木の素晴らしさを感じます。

清水の舞台と同じように、長谷寺もかなりの高さを感じます。

舞台から眺めて見る。

桜の季節に訪れたら その賑わいは春の華やかさを感じる事だろう。

牡丹の花をはじめ、四季折々の花々を この長谷で見ることは容易です。

容易でないのは、自分の身だけかあ・・・・・。

舞台から西を振り向くと 山の中腹に五重塔が見えました。

緑の中に、丹色(赤色)に塗られた塔身と褐色の檜皮葺きの屋根がよく調和しています。

これから始まるの紅葉の中で見ることが出来たら、金色の相輪もなお一層輝いていたと思います。

大観音特別拝観が行われていました。

迷いながらも長谷の舞台から飛び降りるつもりで、1000円。

ご本尊様の御足「おみあし」に触れて「ご縁」を結んで頂きました。

一瞬何をお願いしようかと固まってしまう

。

。今回はこれで充分・・・・・。