2014年06月11日

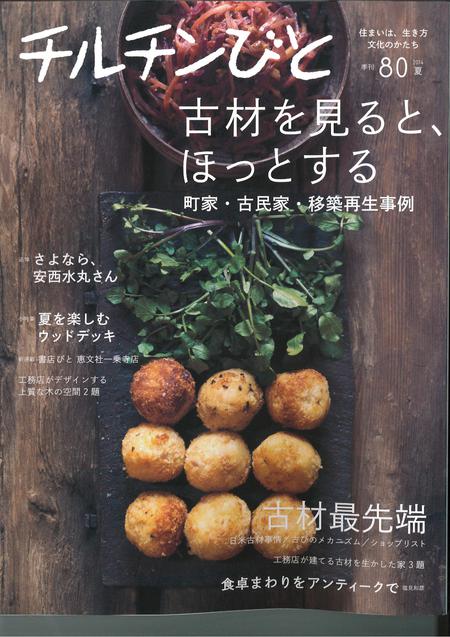

風土社『チルチンびと』80号に掲載されました!

2006年から2007年にかけておこなわれた折田様邸が風土社『チルチンびと』80号に掲載されました。

あれから7年の歳月が流れたにもかかわらず、今でも変わらぬその姿を感じることができます。

時折ご訪問させていただきますが、その空間はいつも人を包み込むような安心感があります。

お引き渡し当時のリビングの様子

お引き渡し当時のリビングの様子

2009年01月25日

欅の梁

4年前にお引渡しをさせて頂いたOB様宅への訪問

この梁は、旧宅の解体時に出たものです。

この地域には珍しい欅の大きな梁が1本だけ使われていました。

廃棄処分には勿体無いので、活用させて頂きました。

コンパクトなお宅ですが、居間とキッチンの間に入れさせて頂きました。

残りは、玄関框に使わせて頂きました。

引渡し後、漆喰との間に隙間が出たりしないかと心配でした。

幾度と無く訪れていますが、未だに暴れたり痩せたりしていません。

長い間旧宅に使われ、狂いも出きって製材にかけ直した欅の梁。

多少の割れは当時のままで、色合いも風格が出てきました。

古材の良さ の 一面を感じる瞬間でもあります。

タグ :古材

2008年10月07日

美味しい 景色

いろんな風景を感じていると、景色もご馳走になります。

ところが、気に入った景色の場所は なかなか手に入りにくいものです。

そして、利便性が悪くて二の足踏むこともあります。

ここのお宅は 外を眺めると余計なものを消してくれる程度の高台です。

畑とお茶が植えられているそんな景色は、ストレスの中で生活している人には癒しなんでしょうね。

切り取られた窓枠の向こう側 ゆっくりと時間が流れているそうです。

そういえば、泰安リバーサイド(沼津店)さんは ぴったしなシチュエーションですね。

美味しい食事、美味しい時間を 上手に演出してくれています。

満たされたお腹と心を抱え 屋上に上がってみてください。川面に吹く風を感じていると 時間がゆっくりと流れていきます。

花火も凄いけど! なんかほっとさせてくれる とても気持ちいい場所です。

御成橋の青いライトはよく切れています。

全てが点灯していたら、とてもラッキーなんですよ。 今宵 2個切れ

2008年09月03日

なぜ古民家なのか 最終章

もともと古来より日本の住まいは紙と土と木が主たる材料でした。木で骨を作り 板や畳で床を敷き、屋根(萱葺き)を葺く。土にわらを混ぜ壁を塗り、板戸や障子建具として紙を張りました。

現在 古材と称される時代の工業製品といえるのはガラスだけしょう。でもガラスが使われているのはごく一部で、一般の住まいには なかなか使われることは無かったと思われます。土を焼いた瓦屋根も使えきれなかったと思われます。

どちらにせよ 人の身体に差し障る材料はみあたりませんね。今ほど自然素材が大きく取り扱われ、その種類も多岐にわたるなんて少し前までは考えられませんでした。ごく一部の雑誌 チルチンびとなどは早くからとりあげ、そのコンセプトは今でもぶれていません。

住まいに何を求めるのか。 現代人は心も身体も疲弊して その癒しをすまいに求めているとも考えられます。また高度成長期 無残に解体され処分されてきた日本の住まい達。それを見過ごすことに抵抗を感じ始めた人達もいるでしょう。 そして現在の工業製品に埋もれていく住まいの表と裏。そのようなときに、健やかな空間を取り戻そうと考えておられる方も多くなりました。 こうして古民家や古材を通じて思うことは、現在のすまい作りの参考書なのかもしれませんね。そして当時の匠人のパワーを身近に感じられた自分は その出会いに 感謝!と 脱帽!です。

難しい話はひとまずお休みです。

取り留めの無い文章に付き合っていただき ありがとうございました。

2008年09月02日

なぜ古民家なのか その2 を考える

現在の 住まい には沢山のキーワードやコンセプトが含まれています。例えば高気密高断熱。

一言で表すのなら 建物を高断熱材や気密性の高いサッシやシートで家全体を覆います。このお陰でエアコンに掛かるランニングコストを抑え、機械式喚起設備により空気の入れ替えを行います(今では24時間換気が義務つけられています)。一年中家の中では快適に住むことができ、空気の悪い都会や、厳しい気候環境にはすばらしいシステムです。別に応援してませんが。

一時問題となったシックハウスも対策が施されたました。でも後付けのエコのような気がするのは自分だけでしょうか?売るための住まい作り=住まいを物としているような気がします。自分も住まい作りをお手伝いさせてもらう立場ですが矛盾は感じます。

一時問題となったシックハウスも対策が施されたました。でも後付けのエコのような気がするのは自分だけでしょうか?売るための住まい作り=住まいを物としているような気がします。自分も住まい作りをお手伝いさせてもらう立場ですが矛盾は感じます。そういった意味では 古民家とは対極ですね。

古民家は、日本の夏の気候に合わせて作られています。ですから空気の出入りはし放題。夏は涼しいが冬の寒さには厳しいものがありました。ある意味 昔の日本人は自然と仲良く暮らしてきたのです。住まいは環境の変化とともに、開く文化から閉ざす文化への移行は確実になされました。現代のように電力に依存した時代とは違い、知恵とか工夫とかが生まれるのも当然だったんですね。古民家を再生したり移築したりするのも、現代的な知恵や工夫は必要です。その良さを生かしつつ、現在生活に見合ったものを取り入れていくのは当然なのです。

古民家に興味を持たれている方は、素材や、仕事にも興味があります。壁を塗ったり、柱や床を磨いたりしていく過程を楽しんでいくことで自分の住まいに愛着を持っていかれます。身近なワークショップを体験できます。だから古民家なのでしょうか?その3で答えが見つかるといいのですが・・・。文字書きではないので、とりとめも無く長い文て読んでくださいました方には感謝です!

2008年08月29日

横道にそれますが・・・

大空間を手に入いれた場合、全てがOKとは行かないものです。

天井が高いと言う事は、夏は暑い空気が昇っていき涼しさを感じることが出来ます。

裏を返せば、冬は寒そうですね ぶるぶる

しかし現在では文明の利器があります。ふわふわの断熱材。そして暖房設備 そう床暖の登場です。

大空間を構成した割には、床暖のお蔭様で暖かいのです。こんなフィルムのような物を敷くだけで快適な時間を手に入れられちゃうのです。すごーい! あらかじめ施工しておくと暖房機の場所に気を使わなくて済みます。そして暖房機に関する労力も、事故も減らすことができます。

出来ればシーリングファンなど取り付ければ、見た目にもかっこいいし 空気の攪拌にもなって一石二鳥です。 問題解決じゃん!

2008年08月27日

なぜ古民家なのでしょうか?その1

古民家を移築、再生する人達はどんな思いでいるのでしょうか。

現在では、その骨太な構造や空間を大胆に見せる事自体 店舗以外に見ることは少ないと思います。

近代の一般的な住宅では、構造材を隠して天井を張り上げます。

どうしても閉塞感を受けながら、天井を見上げることなく過されているんです。 ストレス解消できないなあ・・・と

移築した古民家の構造を現した吹き抜けの空間は、清々とした気持ちにさせてくれます。

その構造は安心感をもたらします。そして、長い年月をかけて古色に仕上がった古材は その生きてきた時間を感じさせてくれます。

現在でも吹き抜けのある空間はありますが、同じではないような気がします。

吹き抜けの空間 これは一押しです。

2008年08月26日

古材は生きている

以前お話しをさせて頂いたように、古材1本1本に寿命があります。

それと同じで、性質も、課せられた役割も1本1本違います。

解体する前は、皆おとなしく納まっています。

しかし、いざ解体してしまいますと その性質は本来の自分を取り戻します。

我々をあざ笑うかのように、その曲がりやねじれは 力で押さえつけられません。

かといってその表面に手を入れることは最小限に抑えたい所です。

古材たちを受け入れて、こちらの意向を補うしかないのです。

まるで、人の生き様を垣間見る そんな気持ちにさせられる瞬間です。

2008年08月25日

古民家再生 道具を持つ前に

古民家を再生するためには、全ての材料に番付けの調査をしなければなりません。

古民家を再生するためには、全ての材料に番付けの調査をしなければなりません。それこそ1本1本 当時の職人の文字を読み取り、それがどの場所に使われるかを確認します。

解体時に調査、番付け札の取付がなされていても、その作業は確実にこなしていきます。

当時の職人の思いを感じ取りながら その匠達の仕事ぶりを少しずつ自分の手に映していきます。

その上で仮組をしていきます。 手仕事 現在の弟子達には遠い話しのようで、戸惑い・・・・

彼ら古の匠達のパワー、そのエネルギーについていく事さえままならず。

2008年08月22日

古材(コザイ)。一昔前まではふる材?

古来より日本の住宅もしくは建築物等は、資材を再利用され今に至っています。

実際 30~40年位前までは、古材を使って家を建てることもあったんですから。

当時も違う意味で(金銭的によるところが大きい)再利用されていました。

現在では新しい材料で家を作ることが当たり前です。

さらに住宅を性能で見る時代になった今はどうでしょう?

古材の使い方を間違えると、強度不足やバランスの取れない危険な建物になってしまいます。

そこをふまえて 古材選びをして下さい。木の寿命は育った年月を折り返し衰えていくものですから。

樹齢150年の欅の柱を明治時代に使っていたならまだまだ現役なんです。

でも樹齢50年程度の材をだとしたら、構造用としては使えないでしょう。

多くの建築資材のなかで、木ほど耐久性の高い物は無いのかもしれませんね。

そして木ほど人に優しいものもないでしょう。

ふる材はいつしか 古材(コザイ)と呼ばれ新材と同等、もしくはそれ以上の価値が与えられることになりました。

ある意味アンティークと呼ばれるカテゴリーに移ってきたのでしょう・・・・