2008年11月20日

造園展示会 その2

この庭だけは正面からのアプローチをとっていません。

作り手の思いもそれぞれで、勉強になります。

当時は、紅葉もちらほらで箱庭で一足先の紅葉狩。

上部の曲線と放射状に作られた塀もいい感じです。

素人目に竹帚も塀になるのかな・・・・と

中に入って縁台に腰掛けてみたくなります。

もう少し時間的に余裕があれば、関係者のお話も聞きたかったです。

こんなわけで、秋の一日 見聞する事の多きかな・・・・・・。

2008年11月19日

造園展示会 その1

先だって立ち寄った鶴岡八幡宮で庭の展示会が行われていました。

モダンな石庭をイメージした庭ですね。

普段このような催しを見ることも少ないので、足を止めてしまいました。

この双流という作品は2つの水の流れをイメージしてるとか・・・・?

ほんの少し気持ちを落ち着かせると、水の流れが聞こえてきそうです。

2~3メートルという限られたのスペースの中に作られている箱庭。

庭の無い家が多い昨今、せめて箱庭で遊べたらと思いました

2008年11月17日

展示会の帰り道

横浜での展示会の帰りに中華街によりました。

今の世は、暫く来ないと浦島太郎のようです。

横浜媽祖廟の前で足が止まる。

極彩色に彩られ綺麗なので寄ってみました。

100円の入場料を払いお参りしてきました。

お昼は飲茶の食べ放題でした。

御多分にもれず、元取りしなきゃとたらふく食べました。

が 全部は食べきれませんでした。

食後、バスに揺られていざ鎌倉。

平日だというのに、かなりの人出がありました。

七五三の時期とも重なり、急な大石段を登って行く稚児の姿も。

温暖化の影響か、時期が早いのか、大銀杏の黄葉を見ることは叶いませんでした。

なんとなく黄色の紅葉が歳を重ねる度に好きになってるようで。

何故か知らないけど、八幡宮に来ると無性に見たいのが このさざれ石。

君が代に出てくる さざれ石 の意味が理解できたからなのか・・・・。

で 〆は、大仏様を見て帰途に着きました。

この時期鎌倉の名所では、ライトアップしてるようです。

ライトアップした夜の名所なんか散歩したいですね。

帰りの車窓から、富士山と江ノ島が夕日に照らされて綺麗でした。

とはいえ、この頃には日も沈んでしまいましたが・・・・。

2008年11月10日

免震住宅

Air免震住宅の見学会に行ってきました。

地震が発生すると 家全体を空気を使って持ち上げてしまう。

それによって、地震の揺れを軽減する装置だそうです。

青いテープの位置を見てください。

これが通常の位置です。

建物内にセットされた地震センサーが作動すると、瞬時に浮上を開始します。

そして、このように建物を持ち上げてしまいます。

今回は2~3センチくらい浮上させたようですが、本来は1.5センチ程度にして余震に備えるそうです。

サンプル版の上に人が乗って空気を入れてみます。

少しの空気でも簡単に浮き上がります。

こんなシンプルな構造がこの免震装置の仕組みだそうです。

昨今 住宅の耐震は制震や、免震性に移行しつつあります。

地震発生での死亡原因のトップは圧死といわれるように、建物内の揺れを抑えていく事が必要になると思われます。

興味のある方は、御一報下さい。

タグ :免震住宅

2008年11月05日

奈良 東大寺

二月堂を後に、三月堂と四月堂との間を通り抜けるように大仏殿の方へ向いました。

普段皆さんが見学するお勧めルートとは反対です。

回廊内から撮る大仏殿も良いのですが、ここから見るの大仏殿もお気に入りのひとつです。

水面に浮かぶ中門と大仏殿 四季折々に変化する周りの景色とともに、楽しむことが出来ます。

6年前に行われた開眼法要の様子や、金色に輝く鴟尾の眩しさが思い出されます。

(開眼法要は、実際に見ることは出来ませんでしたが)

今回なんとなく南大門を見上げたら、「大華厳寺」とかかれた額がありました。

人間の記憶は曖昧なもので、さして古くないこの額の存在を忘れていたのか知らなかったのか。

で調べてみると、この文字の額が無い写真も見つかりボケでないことに安心したりして・・・。

向って左側に立つ 阿行像 の仁王様の姿を見あげます。8.4mも有るといわれるこの仁王様は、いつ見ても大きい。

上から見下ろすその姿に迫力を感じる。

しかし、日も傾き始め 南大門に光が射し込めてきたせいで、向かい合う 吽行像 はお腹だけしか見えませんでした。

当時の人達はどんな思い出この大きな建物や像を見ていただろうか?

金色に輝く大仏様を見れた人は、ほんの一握りだったのだろうか?とかとか・・・。

そういう意味で、現在の自分達は幸せだろうと思うし、その間守り続けてきたこの国の

人々に感謝したい。 と言うわけで、今回の正倉院展と奈良散策も終わり帰途に。

2008年11月04日

奈良 二月堂 散策

正倉院展を見終えて、二月堂に向かいました。

朝食のバイキングをお腹一杯に食べたせいかお昼はお粥。

雑誌 くりま に掲載された「大和の茶粥」。

絵馬堂茶屋で食べられると言う。

でもなんだか店間違えたようで龍美堂さんで行僧味噌をつまみながらを粥をほうばる。

来年は、是非 「大和の茶粥」を食したい。

食事を終えると、空の様子が変わりました。

まだ日が沈むのには時間が有るのに、雲に覆われて少し暗く肌寒く感じてきました。

二月堂から大仏殿を見下ろす時は、いつも帰りの時間が気になります。

雲間から射す 秋の光もなんとなく力無さそうです。

二月堂から正倉院や東大寺裏側に抜けるこの道は、とても絵になります。

今回も絵筆を手にした人がおられました。

自分は絵を描くことが出来ません。

仕方なくシャッターを押すことで、その風景を手に入れました。

(みやげ物にあった絵葉書のなかに見つけました。この絵は、少し下がった所から描かれています。)

そろそろ、大仏殿の方へ降りていこうと思います・・・・。

2008年11月03日

奈良 正倉院展

少し遅い朝食をとり、いざ国立博物館へ。

わざわざ日曜日を外して、駅で前売りも買いすんなり入場できるか。

テントの列が見える割にはまばらな人影。

とはいえ、運悪く入場規制。

15分くらい待って入場。

何人かのお年寄りが、耐え切れず列から離れていく。

なんとかならないのかなあ?

音声ガイドを耳にしながら約2時間。

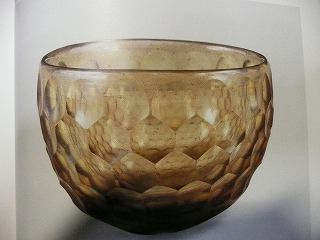

今回ササン朝ペルシャからもたらされた白瑠璃碗の保存の良さは特筆すべきものでした。

ほぼ同じ物が古墳から出土されていて展示されていましたが、その差は歴然でした。

回転する砥石で磨き上げた切子は、当時の匠達の息吹を感じさせてくれました。

今回思わず笑みがこぼれたものが2点ありました。

そのひとつが、ココ椰子の実を利用して作られた容器です。

人の顔を模して作られた物で、当時としてはかなり珍しいものであったでしょうね。

そして 紅龍と称された テンのミイラ。

解説を読むと、当時の人はこの姿を龍と考えていたのでしょうか?

それにしても、このようなものまで献上されたんですね。

そして、国家の宝物として現在に至っているのです。

この頃正倉院御物の中の工芸品の見方が変わりました。

バラバラになった物の復元や、新補された部材など。

技術や伝統などを残していく文化の素晴らしさに感服します。

こうして今年も正倉院展に来られて、感謝!感謝!です。